Die Dekarbonisierung der Fernwärme ist ein zentraler Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung im urbanen Raum. Als Schlüsseltechnologie gilt dabei die Einbindung von großen Wärmespeichern, um überschüssige Wärme aus erneuerbaren Quellen zwischenspeichern zu können. Aktuell erforscht ein Konsortium unter Leitung von Wien Energie die Errichtung eines unterirdischen Großwärmespeichers, der mittelfristig am Standort des Kraftwerks Donaustadt entstehen soll.

Das Fernwärmesystem spielt für die Wärmeversorgung in Wien eine wichtige Rolle: Bis 2040 sollen 56 Prozent des Wärmebedarfs der Stadt mit Fernwärme gedeckt werden. Ein großer Teil der Wärme wird aktuell noch über fossile Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen und Heizkraftwerke erzeugt. Der Anteil solcher Anlagen soll in den nächsten Jahren deutlich sinken sowie deren Betrieb auf grünes Gas umgestellt werden. Als alternative Wärmequellen will Wien Energie Tiefengeothermie und Großwärmepumpen nutzen, die zukünftig die Hälfte der benötigten Wärme bereitstellen sollen. Damit die Wärmewende gelingt, braucht es allerdings große Wärmespeicher, die die Flexibilität im System erhöhen und Überschüsse aus der lokalen erneuerbaren Wärmeproduktion im Sommer speichern sowie in den Wintermonaten zur Verfügung stellen. Wärme unter der Erdoberfläche zu speichern ist eine von mehreren Varianten, um die im Sommer erzeugte Wärmeenergie im Winter nutzbar zu machen.

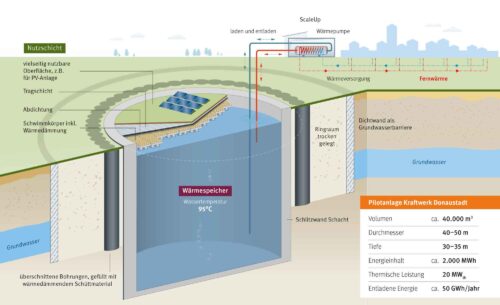

Schlüsseltechnologie: Erdbeckenspeicher

Aufbauend auf vorangehenden Forschungsprojekten und Vorstudien werden im Projekt ScaleUp1 aktuell die Grundlagen für die Realisierung eines Erdbeckenspeichers im 22. Bezirk in Wien erarbeitet. Geplant ist die Errichtung eines Speicherbeckens mit ca. 25 Metern Tiefe und 40.000 m³ Volumen am Standort des Kraftwerks Wien Donaustadt. Erdbeckenspeicher sollen so konstruiert sein, dass sie sich gut in das urbane Umfeld einfügen und die Deckeloberfläche genutzt werden kann. Das Projektteam unter der Leitung von Wien Energie untersucht geeignete Technologien, Materialien und Bauweisen und bearbeitet u. a. auch Fragen zur Integration eines Edbeckenspeichers in das Wiener Fernwärmenetz. Dabei werden sowohl wasserrechtliche als auch geologische Aspekte berücksichtigt. Aktuell werden verschiedene Dämmmaterialien erprobt, um Überschusswärme mit bis zu 95 °C im unterirdischen Speicherbecken optimal isoliert speichern zu können. Weiters werden Prozesse zur Hochskalierung der Pilotanlage entwickelt, sodass langfristig der Bau von saisonalen Speichern mit einer Größe von mehreren 100.000 m³ möglich werden soll. Ebenso Teil des Projekts sind die Simulation und Bewertung der betrieblichen, wirtschaftlichen und ökologischen Relevanz von Erdbeckenspeichern im Gesamtportfolio von Fernwärmeerzeugern.

Europaweit erste Pilotanlage

Unter der Leitung von Wien Energie wird derzeit der Weg für die Realisierung der Pilotanlage (geplant ist 2029) geebnet. Der unterirdische Großwärmespeicher wäre europaweit der erste in dieser Bauweise und könnte damit international zum Vorreiter werden. Die Umsetzung des Großwärmespeichers wird auch auf europäischer Ebene unterstützt. Als eines von vier österreichischen Projekten erhielt das Vorhaben 2024 die Zusage für eine Förderung aus dem EU-Innovationsfonds.

„Großwärmespeicher wie in unseren Projekten ScaleUp und ATES sind notwendige Bausteine für die Wärmewende in Wien. Sie ermöglichen es, überschüssige erneuerbare Wärme aus dem Sommer intelligent zu speichern und im Winter bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Solche Technologien bringen die notwendige saisonale Flexibilität, um den Anteil fossiler Energie in der Fernwärme nachhaltig zu reduzieren, und helfen uns dabei, unser Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung zu erreichen.“

Rusbeh Rezania

Abteilungsleiter Erneuerbare Wärmeerzeugungs-Assets bei Wien Energie

greenenergylab.at/projects/scaleup

1Projektpartner:innen: Wien Energie (Projektleitung), PORR, GeoSphere Austria, AEE INTEC, ste.p

Das Projekt ScaleUp ist Teil des Innovationsnetzwerks Green Energy Lab.

greenenergylab.at

Die Umsetzung wird von der Europäischen Union im Rahmen des EU-Innovationsfonds gefördert.

ec.europa.eu/assets/cinea/project_fiches/innovation_fund/101190982.pdf